認知症が気になるあなたへ

いつでも元気 2025/8~10 No.406~408より転載

『認知症が気になるあなたへ』(新日本出版社)を著した坂総合クリニック(宮城県多賀城市)の今田隆一医師に認知症とは何か、治療法や家族の対応方法などについてお聞きします。

坂総合クリニック

宮城県認知症疾患医療センター長

日本脳神経外科学会認定専門医

今田 隆一

認知症とは

認知機能とは

認知機能のコアとなる「記憶」とは、一体何でしょうか。一言でいえば脳の神経細胞ネットワークに刻まれた、生まれてから現在までの人生の痕跡といえるでしょう。

このような「記憶」を使ったさまざまな神経細胞ネットワークの機能のうち、「外から入った感覚情報を区別して分類する」「その情報が自分にとってどんな意味を持つのか価値づけをする」「どう対処するのが良いか判断する」ことを総じて、私は認知機能と呼んでいます。

目や耳、皮膚など外から入った感覚情報が「どんな種類のものなのか」ということを明らかにするためには、過去の経験・記憶に照らして解釈する作業が必須となります。

自分にとってのその情報の意味を捉えるためには、快・不快や怒り・悲哀など喜怒哀楽に通じる情動、励みになる・やる気が出る・嫌になる・うれしくなるなどの感情の記憶に関連した価値付けが必要になります。

さらに「どう対処すべきなのか」を決めるためには、優先順位を決め、意思決定するための必要な情報(例えばエネルギーのもとの血糖情報や心臓の拍動などの内臓情報)を収集し、頑張れる範囲の決定や行為・行動の段取りなどを判断することになります。

こうして認知機能には神経ネットワークに記憶された体外・体内情報を通じて、歩んできた人生=個人史が色濃く反映することになります。神経ネットワークの一部が壊れる、弱まることによって認知機能の低下が起こる認知症に、その人それぞれの個性がある所以です。

一方、住んでいる地域コミュニティーの文化、医療・介護事情、政治や政策の影響など、社会のあり方によって個人史にはさまざまな変容がもたらされます。認知症を持っている人の日常の様子には、その人の個人史と取り巻く社会のあり方が強く影響することになります。

認知症の種類

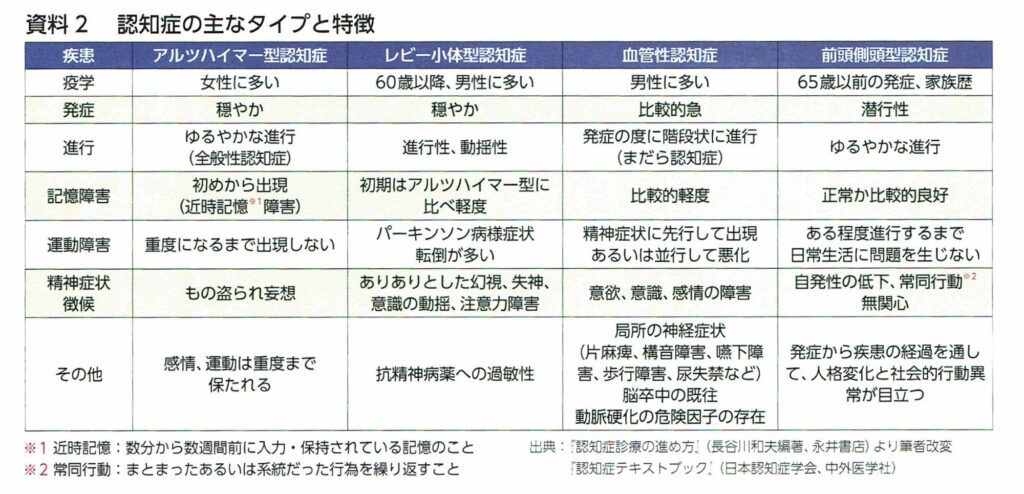

認知機能に障害をもたらす病気にはたくさんのものが知られています。パーキンソン病などの神経難病もそのうちのひとつですが、私たちが認知症と言っているのは通常、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症に若年性認知症を加えた5つです。

なお認知症では認知機能の一部が障害されるのであって、「何も分からなくなる」 「何もできなくなる」わけではありません。しかも障害された機能の一部は残された機能で補われる可能性もあります。このことは認知症と認知症を持っている人のことを考えるときに、とても大事なポイントです。

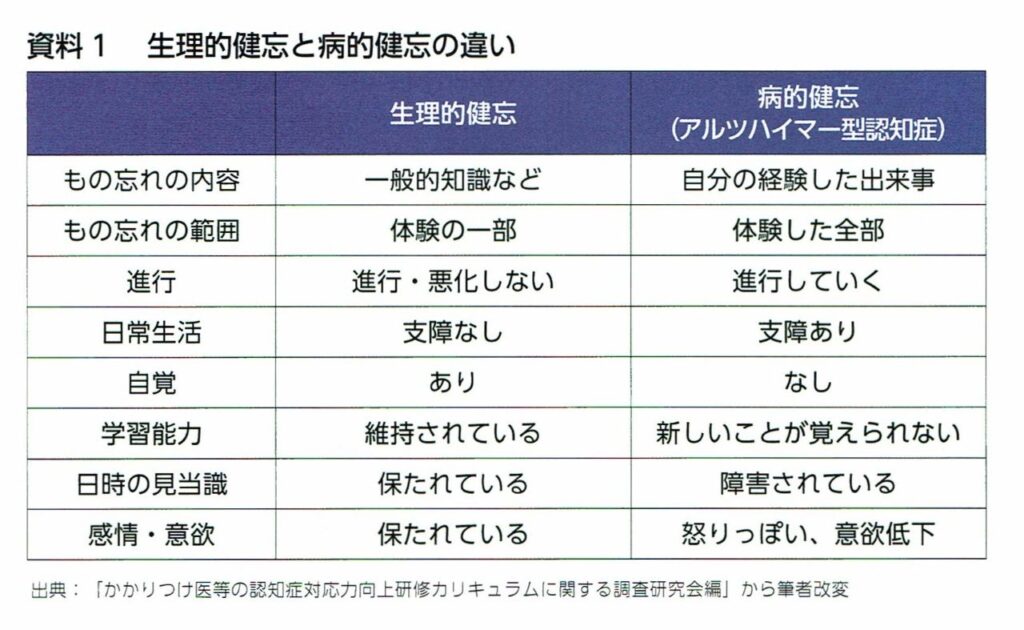

なお、加齢に伴う生理的健忘と認知症による病的健忘は違います。資料1にまとめたので、参考にしてください。

アルツハイマー型認知症

認知症で最も多いのがアルツハイマー型認知症です。症状では新しい記憶の障害が特徴的で、患者さんの人柄や人格の変化はあまり目立ちません。その後、入浴や着替えなどの日常のさまざまな行為が面倒に感じられるようになります。見えているものを正しく認識できなかったり、やり方を忘れて適切に行動できないため、生活上の困りごとが増えていきます。

アルツハイマー型認知症の名称は、アルツハイマー病の発見にさかのぼります。そこでは神経細胞内に老人斑(ベータ・アミロイド蛋白の塊)と神経線維のもつれが多数認められており、この変化が初老期に発病するアルツハイマー病の本態とされてきました。

その後、老年期に起こり、臨床的にアルツハイマー病に似た経過をたどる認知症が「アルツハイマー型認知症」と呼ばれるようになったのです。

レビー小体型認知症

2番目に多いのがレビー小体型認知症です。レビー小体という異常なたんぱく質が、脳の中の神経細胞ネットワークに広く沈着し、さまざまな症状を起こします。

代表的な症状としては記憶障害のほか、リアルな幻視、現実のものを見間違える錯視、家人が他人とすり替わっているような感覚が生じます。また誰か階上にいるように思う「幻の同居人」、睡眠中に起こる寝言や多動などの症状、大きく変動する気分や感情、パーキンソン病に似た歩き方などです。さらに立ち眩み、うつ病なども起こります。

血管性認知症

血管性認知症とは脳卒中の後遺症として認知症の症状を持っているものです。脳卒中とは脳梗塞・脳出血・クモ膜下出血など脳の血管が詰まったり、逆に破れて出血を起こしたりする病気の総称です。

脳卒中は通常、手や足のまひや言語障害などを後遺症として残します。しかし脳卒中の起こる場所やその大きさによって典型的な症状を起こさず、代わって認知障害が残ることがあります。

脳卒中が神経細胞ネットワークの部分的な崩壊をきたし、それが認知機能の障害をもたらすためです。血管性認知症とはこうしたものを指します。

前頭側頭型認知症

前頭側頭型認知症(前頭側頭葉変性症)は、認知症の中でも10%以下と少ないものです。前頭葉・側頭葉に限った変性と萎縮が起こる認知症です。

前頭葉は脳全体の統合的機能と人格・性格の形成、言語発出に関係した脳です。また側頭葉は人格や性格に関係しているほか、言葉の理解にも関係した場所です。この型の認知症は、そうした機能に関係した障害が起こります。

若年性認知症

64歳以下で発症した認知症を若年性認知症と呼んでいます。若年性認知症の多くは「アルツハイマー型認知症」の若年発症版と理解されていますが、実際にはそう簡単ではないようです。

もともと遺伝子変化が多いことや、進行が速いことが指摘されていました。しかし中には進行が遅く、支援があれば長い間、就労も含め自立した生活が可能な人もいること、また症状も高齢期の発症の場合とはやや異なっていることなどが指摘されています。

次回は認知症の診断・治療・予防と備えについて述べます。

認知症の診断と治療

認知症の診断

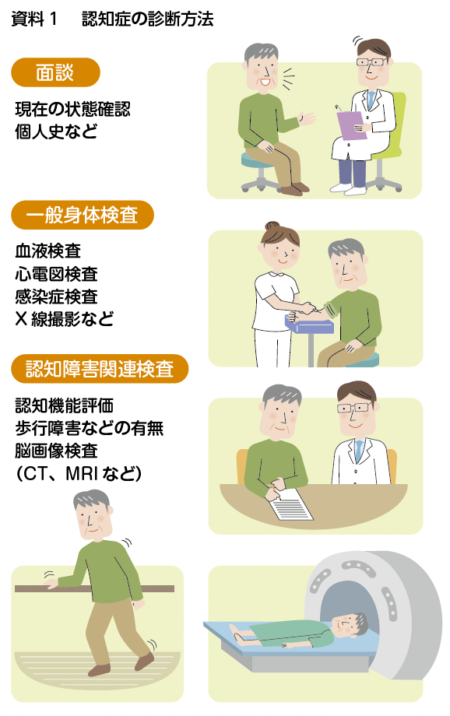

認知症の診断は、いつごろから、どんな症状がどのようにして出るようになったのかを、ご本人、ご家族、周囲の人たちにうかがうことから始めます。

認知障害が疑われる場合には認知機能評価(記憶障害やその他の認知障害の有無を調べるもの)を実施し、さらに歩行障害などの神経の障害の有無に関する診察を行います。さらに頭部MRIやCT検査、脳血流イメージなど、いわゆる画像検査を加えて診断へとつなげます(資料1)。

診断は前章で紹介した認知症の5つのタイプごとの特徴に依拠して行われます。同時にその方の個人史(学歴や職業歴、性格や趣味・嗜好など)についても、可能な範囲で聞き取りをしておくことが大事です。

なお認知障害による日常生活上の困りごとは、ご本人よりご家族や周囲の人たちの方が半年ほど早く気付くと言われています。その半年の間はご本人にあまり自覚がない時期にあたります。その時期にはよく「自分は認知症ではない」という自尊心に基づく受診拒否があり、家族や周囲の人たちが困惑することがあります。

私はこうした時、ご本人に「今は大丈夫かもしれませんが、これからの10年間、脳が健康でいられるか調べてみませんか?」というような言い方で対応しています。

認知症の治療と支援 ~薬物治療を含めた医療的ケア

認知症の治療・支援は、

①薬物治療を含めた医療的ケア

②介護保険サービスなどの介護的ケア

③居住地における地域的ケアと支援

④社会全体で行う支援

というように、包括的な仕組みを作る必要があります。

中心に据えられなければならないのは当事者、つまり本人の思いや希望です。また支援についても一方的なものではなく、双方向的な「支援する・支援される」関係を重層的に築くことが重要です。

介護保険サービス、地域的ケア、社会的支援については次章で紹介します。今章では医療的ケアについて説明します。

中心的な症状である認知障害は、認知症の種類によって有効とされる薬が異なっています。残念ながら血管性認知症や前頭側頭型認知症(前頭側頭葉変性症)については、有効な薬はまだありません。

アルツハイマー型認知症に対しては、これまで主に2種類の薬が使われてきました。脳内の神経伝達物質であるアセチルコリンを減少させる酵素(エステラーゼ)をブロックし、アセチルコリンの脳内濃度を高めるアセチルコリン・エステラーゼ阻害薬(ドネペジルなど)。そして、過剰な神経興奮を抑えて神経障害を軽くするメマンチンの2種類です。

最近、脳内の神経細胞に溜まるβ・アミロイド蛋白を除去する抗体治療が始まりました。抗体治療薬としてレカネマブ、ドナネマブの2つがあります。

しかしこの2つの治療薬については今のところ、長期の臨床データは得られていません。得られた2年間のデータでも、認知障害の進行を遅らせることはできても完全な抑止はできていないことが指摘されています。併せて、無視できない副作用・副反応も報告されています。

レビー小体型認知症には前掲のアセチルコリン・エステラーゼ阻害薬が、幻覚などの症状の緩和に有効です。また歩行障害には、パーキンソン病薬が効果的なことがあります。

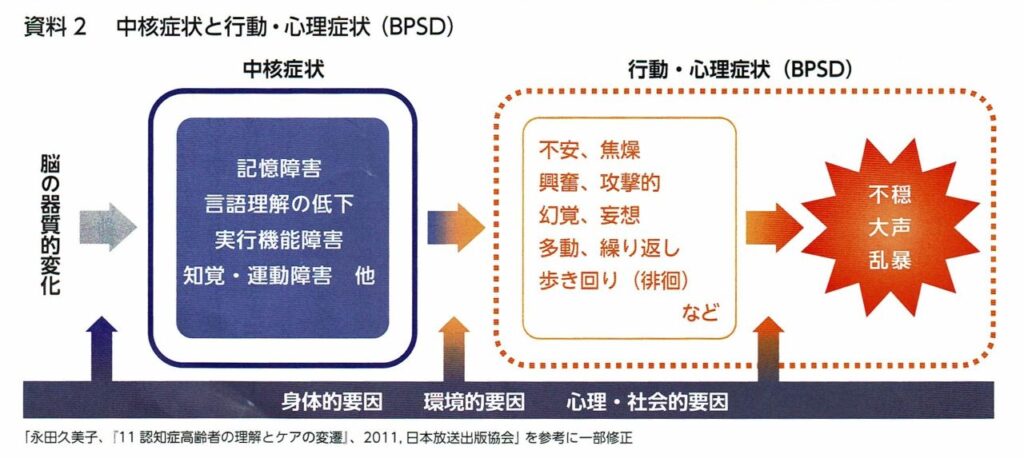

認知症には記憶障害、言語理解の低下、各種の行動障害などの中核症状があります。痛みなどの身体要因、環境要因、周囲の対応などによって引き起こされる二次的な症状が行動・心理症状(BPSD)です(資料2)。興奮や徘徊などが代表的な症状で、抗不安薬や抗うつ薬などの薬物治療も行われますが、なにより、原因となっている要因の改善が大事です。

認知症の予防と備え

2024年7月31日、英国の医学雑誌『ランセット』は、個人の若年期、中年期、老年期ごとに認知症発症に関連する要因を、関連の度合いとともに報告しました。

低い教育水準(5%)、難聴(7%)、高LDL(いわゆる悪玉コレステロール)血症(7%)、抑うつ(3%)、頭部外傷(3%)、身体的不活発(2%)、糖尿病(2%)、喫煙(2%)、高血圧症(2%)、肥満(1%)、過剰飲酒(1%)、社会的孤立(5%)、大気汚染(3%)、視力喪失(2%)の14因子です。

カッコ内の数字は関連の度合いを示しています。全てを合わせても45%です。今後も新たな関連する因子が見つかる可能性を示唆しています。

関連する因子の回避に努めて健康的な生活を送るようにすると、認知症発症の危険性を下げるだけではなく、仮に発症するとしてもその時期を遅らせ、結果として健康な生活期間の延長が期待できるとしています。

関連する因子への対応の実際

関連する因子への対応についても、『ランセット』は次のように説明しています。

①良質な教育をすべての人へ保障し、また中年期においては認知的刺激につながる活動を行うことを奨励する。

②難聴者に補聴器の利用を推奨するとともに、難聴を進行させる有害な騒音にさらされることを防止する。

③確実なうつ病治療を推進する。

④身体的接触を伴うスポーツや自転車乗車の際には、頭部保護のためにヘルメットの着用を推奨する。

⑤スポーツや身体活動の実施を推奨する。

⑥禁煙教育の推進、並びに公共施設内での禁煙エリアを広げることを推進する。

⑦高血圧の予防と患者対策を強め、降圧目標を40歳以降は130mmHg以下とする。

⑧高LDL血症への対策を強める。

⑨肥満への対応と健康的な体重維持を推奨する。

⑩アルコールの過剰摂取を防ぐために適正飲酒についての啓発を行う。

⑪他人との共同・共生の取り組みを通じて社会的孤立を防ぐ。

⑫全ての人に視力検査を実施し、視力低下者には必要な治療を保障する。

⑬大気汚染にさらされることを減じる。

認知症の社会的ケア

お薬以外の治療と支援 ~介護保険サービスの利用の充実を

失語症や歩行障害をともなう高次脳機能障害や、まひなどの身体障害を合併した血管性認知症には、リハビリテーション医療が必要な場合があります。同様に肺炎を併発したり、合併症がある場合の医療的ケアも必要です。

その他の認知症(アルツハイマー型など)自体は進行性の疾患なので、高齢発症の認知症は通常、介護保険によるサービス提供が欠かせません。

介護保険サービスは基本的な日常生活動作(ADL)へのケアに加えて、服薬管理や家事動作などのいわゆる手段的日常生活動作(IADL)への対応もニーズに基づいて行われます。独居世帯など家族介護を期待できない場合は長期間の施設ケアが必要になることも多いですが、介護保険サービスは主として在宅での提供を中心に設計されています。

実際にはサービスの圧縮・削減が系統的に行われており、その結果、必要な人に十分に行き渡っているとは到底いえない状況です。介護保険サービスは、高齢者の認知機能を維持し、障害の進行を遅らせる効果が明らかにあります。それは時には維持するだけでなく、改善させる効果を示すこともあります。サービスの圧縮・削減ではなく、拡大・充実こそが重要です。

地域社会内での支援 ~運転免許問題を中心に

最近、75歳以上の認知症を持つ高齢者の運転免許問題が深刻さを増しています。

私たちは買い物をする、何かを見に行く、集まりに参加するなど、どこに行くのでも自分の足や自家用車、またバスや電車などの公共交通機関で移動をします。

移動は生活をしていく上で必須の行動であり人権の一部といえます。認知症を持つ人はさまざまな理由で移動能力に制限が起こります。住み慣れた地域の中で、制限をしない、させない取り組みが求められています。

近年では高齢者による運転免許の自主返納が増えています。一方、地方自治体による事業(運転免許証自主返納推進事業)は少しずつ広がっていますが、十分というにはまだ程遠い状況にあります。特に公共交通機関の利用の推進という点では、利用料の無料化や減免措置の充実と併せ、交通網自体の充実を図る必要もあります。国や自治体による町づくり・地域づくり方針の重要な課題としなければなりません。

社会と認知症 ~ジェンダー問題を中心に

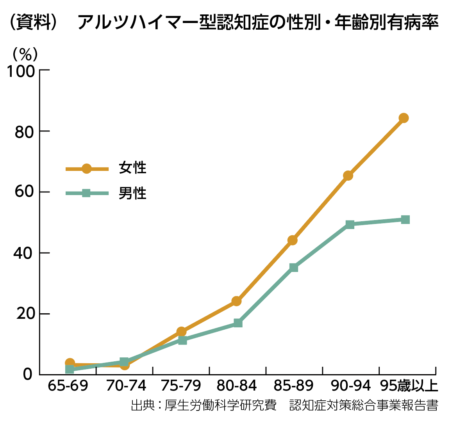

わが国の認知症の発症統計を見ると、65歳以上の全世代にわたって女性が多いことが知られています(資料)。

その理由として医学・医療的視点からは、高LDL血症、白内障による視力喪失、うつ病などが考えられ、これらが女性に多い疾患であることが指摘されています。

それと同時に、社会におけるジェンダーギャップの存在が影響している可能性も大きいのです。具体的には「低い教育水準」「社会的孤立」「身体不活発」における男女差が指摘されています。また、うつ病が女性に多いことの主な理由として、女性の置かれている社会的立場の弱さがあるといわれています。

高等教育、就労・労働環境、勤労収入など、生活のあらゆる場面でジェンダー平等を推進することが、認知症を減らすためにも重要といえます。

共生の社会へ

2023年6月、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(いわゆる「認知症基本法」)が成立し、24年1月1日から施行されています。

認知症基本法は「共生する活力ある社会(=共生社会)の実現を推進」する目的のために、「認知症の人が」「自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる」ように、「意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供されること」を目指し、「社会環境の整備」に努めることとされています。

今後は基本法に基づき、どのような基本計画を作り、具体化を進めるのかが問われています。特に勤務の継続や就労、子育ての問題を抱える若年性認知症の方々にとってはより切実です。どんな障害を持っていても必要な支援を受けながら生活を続けられる、支え合いの社会を作っていきたいものです。

大工の勲さん

大工の一人親方だった勲さん(仮名)は、東日本大震災の津波で自ら作った家を流されてしまいました。

60代半ばの勲さんに若年性認知症の症状が出たのは、震災から4年目の春。家を建てることができなくなったのです。しかし建具の作成や修理などの技術は、まだまだ十分な水準にありました。

震災後も各地で大きな地震被害や水害が起こりました。勲さんとパートナーは、各地の地震・水害被災地に出かけて住民への支援活動を行いました。現地ですることは地震で歪んだ建て付けの修繕、棚や建具作りなど。面倒見が良い勲さんは各地で引っ張りだこです。

また日常では、地域の発達障害の少年の世話をしています。一緒に料理を作ったり、いすや箱作りをする勲さん。傍から見ても暗いところは微塵も見当たりません。

共生社会とは、認知症を持つ人も持たない人もそれぞれの能力や役割を尊重しつつ、文字通り共に生きていくことを示しているように思います。

認知症基本法の具体化は、これからが本番です。

筆者の書籍紹介

いつでも元気 2025/8~10 No.406~408より転載